在现代教育的庞大机器里,职业学校的学生常常被贴上“落后者”的标签:成绩差、校风差、逃避,仿佛注定要被解雇。

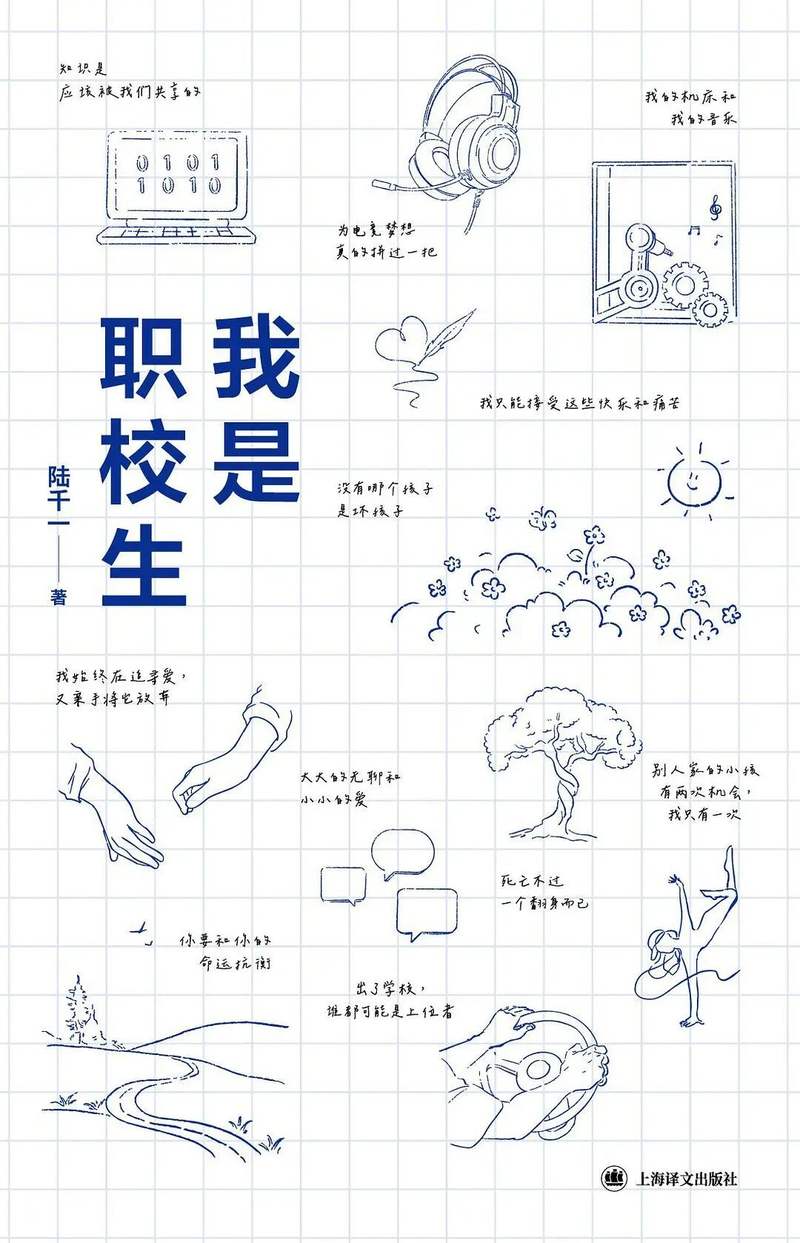

在现代教育的庞大机器里,职业学校的学生常常被贴上“落后者”的标签:成绩差、校风差、逃避,仿佛注定要被解雇。然而,当这些年轻人开始谈论自己的日常生活和喜好时,我们看到所谓的“落后”只是“在公认的教育轨迹上努力的某种选择”。换句话说,如果世界上有不止一条路可走,那么这种“堕落”可能是一种无序的悲伤,是一个被迫问自己“我是谁,我从哪里来,我要去哪里?”的成熟机会。从这一点来看,他们并不比其他人更缺席生活,只是他们更早地体验到了“隐形”的感觉。相比高中时期的一般人——阿拉尔,他们更早地见证和体会到了成人世界对“遵守”的需要:按部就班,按规矩运作,未来取决于大大小小的评估。但正是因为他们是被边缘化后,他们有更多的心理空间来思考、表达和建立自己的神经。他们更渴望被看到、被听到、被表达。 “谁能说出‘我’?”这个问题与每个人都相关。一个叙述的成功或失败并不完全取决于说话者的声音和技巧,而是取决于听众是否愿意停下来并抛开偏见来倾听。一方面,在一个充满分析、分类和标记的社会里,我们很少听到自己的声音;但另一方面,我们永远可以成为自己的标签倾听者,同时也是我们自己最好的演讲者。今天的文章,我们将走进许多职校学生的日常生活:听他们讲述他们如何在机械学校和喧闹的工厂之间呼吸,如何用音乐、舞蹈和爱来命名自己,如何在自我克制和希望之间将各自零散的生活连接成一个完整的故事。读他们的故事,不仅了解一个群体的处境,还审视我们所认为的“正常轨道”和“成功标准”,也学会如何更仔细地倾听和表达自己。我在中学学到的最重要的事情是,愤怒不能改变任何事情,所以我必须服从。不管怎样,只要我站着,我就感觉轻松自在,就像枕在枕头上一样。 (陈开复)这两句话看似毫不奇怪,出自陈开复之口。他不仅是最现实的机床工人,也是最有成就的音乐家。初中时他就认为自己是个混蛋。被欺负后发现老师和家长都不在意,他就被“黑”了,成了经常打架的“恐怖分子”。同时他也发现中专并不能拯救混蛋,它只会让人认识到自己的无能。当他在中专遇到不公正的事情时,陈开复就会向他的老师师傅倾诉。那个“有趣的“老男人”带着一种颇为微妙的真情为他打开了一个世界的角落——“成人的世界不可能是公平的。”他渐渐明白,所有关于“非理性”的抱怨都无法改变发生这件事的事实。所以,当他谈到自己的处境时,他轻轻叹了口气:“大家真的都说你进入高中后会有更好的未来吗?我不想承认,但事实是这样的,说实话。”而他可以坚决地问:“搞车床的人不能搞学术,但是搞学术的人可以做车床吗?”“不卑不亢的前提是经历真相后的一种悲哀:在看清社会分层的前提下,你仍然敢于确认自己的地位和才华。 《我是一所职业学生学校》 作者:陆谦一 版本:上海译文出版社 2025年10月 然而,陈开复认为,该校是一所“训驴大师”“中专消灭了我的行为”,说起自己的“通用汽车”专业,就亮了。机械加工分为“多车”和“普车”。前者依赖编程,后者依赖编程。依靠人力和经验。这种传统机械正在被市场“慢慢淘汰”。他说:“我们从事普通汽车工作的人脑子里都有这些东西,知道在哪里制造它们。”把它钉住并享受它。陈开复清晰而响亮地表达了自己对普切的喜爱:“当我第一次看到这个东西时,我觉得它真的很酷、很耀眼。我觉得机械对我来说就像音乐一样,就像在营地里点篝火,打手鼓,弹吉他……我喜欢它的轰鸣声,喜欢齿轮转动的声音,喜欢它运转的过程。”在他眼里,机械的枯燥重复性工作不再是束缚,而是成为通往意义的方式。这句话里有一种对抗性的温柔。在描述他的m时平时的表演,他同样自豪:“上台的时候,我一点也不紧张。灯光一亮,我就有宾至如归的感觉。”在机械和音乐之间,他架起了一座通向自由的桥梁。 《我是占有者》中的第一自我沉着就是他的《我的机床和我的音乐》。读着读着,我不禁惊叹于叙述者的强烈体验。失望的人过着更清晰、更现实、更精彩的生活,因为他们看到了生活的真相。他们一定会找到一个地方给孩子上文化课。”语气坚定,不含糊。但如果精神成长真的是人类的主要部分,那么这种“现实”的稳定何尝不是一种误解呢?他们的故事:以“边缘”作为自我解决。进入初中之前,我总觉得世界上的一切都是美好的。 (木鱼)陈开复是那种一开口就让人感觉“透明”的人,他的自传y中经常包含金句。他举例说:“中专的学生普遍比较穷,视力有限,学习能力差,表达能力差,看不懂,也表达不了自己的想法。很多事情从出生就决定了,要么你有才华,要么你家里有钱。如果你家里没钱,或者你是个普通人,那就等到你来了中专才涉足说唱。”此类评论在互联网上发布时通常是“思维正常”的段落。但在他身上,这种悲伤中却有一种温暖,在面对个人无法改变的结构性困境时,他保持着一种有趣的实践智慧。相比之下,木鱼就“严肃”了。几乎他对世界和自己都非常认真。这种严肃让他变得真诚而脆弱,因为当一个人一直感到痛苦时,他就会被吞噬。木鱼的初中时光大多是sp卷入校园暴力。他还记得,有一天早上,那个虐待了他很久的男孩因为维护他的眼镜而生气,踢了他一脚。当他的身体碰到暖气片时,教室里的学生都冷了。他认为自己因为相貌不佳和自卑而被孤立,但伤害他的不是暴力本身,而是成年人的沉默。老师不管,家长也没有回应。就连我最喜欢的英语老师也“关心我(她)”。他原本英语和中文都流利,甚至想进入主流高中。从此,他就成了那种什么也没学到的学生。 《燃烧》剧照。直到现在,他仍然不明白自己为什么会被欺负,并且不予理睬。所以他常常想到死亡,因为死亡可以让他平静,“没有内心的冲突,也不必担心外表”。他继续说:“我死后,他们一定会爱我。他们会说我是一个好人,他们有多爱我。但我不会。”在我们的教育体系中,有太多“向上”的叙事:从众、竞争、进步;而“向下”的空间太少:没有教会人们如何应对挫折、失望、阴郁。木鱼是单向“光明”中沉默的人。初中毕业后,他被诊断出患有抑郁症。在中专时,每当她情绪崩溃,想回家时,都很难要求离开,所以她可以整天躲在床帘后面哭泣,没有朋友,也不敢相信老朋友,“只把伤疤展示给别人看”,真正的转折发生在大三时,他第一次感受到了反响的温暖。当他倒下时,有人拥抱他,也有人回应他的问候。木鱼终于感觉到“被看见”了。如今的木鱼虽然容易产生内部矛盾,但也学会了豁达。他说:“我是一个热心的人,这是我用来形容自己的唯一积极的词。”如果说“车到山路短,船到桥沉”,那么木鱼世界也同样如此。所以,“明天起不来也没关系,明天起床就有钱了,都是好东西”。社会学家吉登斯认为,我们每个人都是在“告诉自己”的过程中定义自己是谁的。这个“决定”并不是抽象的,它发生在“看到”和“接受”的那一刻。当我们最终与悲观主义和平相处时,也许乐观主义就会开始。对于木鱼这样敏感的人来说,“自述”就是一种“自我照亮”。当我们因为自己是隐形人而想要放弃自己时,我们一定不要放弃即使我们的声音在颤抖,我们仍坚持自我报告。因为只要他能说出“我”,他就看到了自己。自叙述的力量:反抗与治愈或许初恋的经历令人难忘,但纯真、青春,以及随之而来的冷漠与冷漠,形成了鲜明的对比……以后我不敢再去想爱情了。这是不必要的,也是没有意义的。 (杨铁)爱情或许是最适合普通人梦想的部分。在漫长而压抑的现实中,这就像一次短暂的逃避。木鱼在自传的最后提到“一生最大的遗憾就是没有和自己爱的人在一起”。对于每个年轻人来说,讲述自己的爱情和初恋的故事,会帮助他们在贫瘠黑暗的生活中找到安慰。自爱的叙事既治愈又反抗,让人眼前一亮。杨铁总是回忆起他的初恋,那是在他高考失利时发生的。考试并正在复读。两人其实才在一起一个月。对他来说,他有时会扮演“为爱扛刀”,但当女孩在他怀里哭着告诉他不要吵架时,“那一刻我的心软了,那一刻我觉得他就是我的全世界”。那一刻,他从一个混混变成了通缉犯。从此,他离开了“混社”圈子。在他重新入院的那些日子里,他与父母的关系很紧张,朋友也很少。在他最悲伤的时刻,女孩缝了他的衣服并吃了他。但最终,女孩还是因为缺乏安全感而崩溃了。 《燃烧》剧照。 “当时我们都很天真,我的想法就是嫁给她,牵着她的手一生一世。”杨铁说道。他也会担心两人未来因表现差异而出现的问题。但进入中专后,一切都变了。 “即使我们再次在一起,我也不会考虑结婚d.中专、大专的爱情“就像玩”,一周一次就可以,过程就是聊天、确认关系,然后分手。我觉得这是一种“模仿爱情”——当你一个人的时候,找个人分享你的日常生活,以《谈恋爱》的形式上演一出简短的“过家剧”。杨扎对自己的未来能想到的最好的办法是: “也许什么都没有取得。 “我有一个搭档,我们一起努力工作,上班,不是太脏,别像工地,别人只是一出门就躲着我。”在这段描述中,平静自然的挫败感比烦躁更让人难受。但当他谈到自己的初恋时,语言中的光彩让他从一个被命运推着走的人变成了一个算命师。这时候,“自述”就是一种“治愈”。当他们开始说,在生命的灰烬,它们会重燃一切的叙述之光。让他们暂时离开现实,重新与自己联系,并再次相信自己的生活还有其他的可能性。有些同学认为我喜欢女孩。我并不是不喜欢男生,只是不喜欢有些男生的行为。我不知道别人怎么接受,但我不能接受。 (魏一)同样谈到爱情,男孩们的故事往往是关于他们记忆中的初恋,是他们“年少贫穷”时陪伴他们的温柔——那个给他们温暖的女孩。就像“喜剧之王单口秀季”获得者傅航在台上说的那样,只要你是你自己,无论多么普通的人,你都可以被爱。女孩的爱看到并治愈了平凡的他,他相信自己值得温柔。这种传统而温暖的感觉正在成为他们灵魂的根基,在黑暗和不确定中支撑着他们。 《喜剧之王单口喜剧季》各场剧照。女孩的爱情故事更受批评湖叙事包含着理想、内省以及与制度和性别结构的对抗。他们不仅想要被“爱”,还想知道——爱能去哪里?魏一就是其中之一。她就读的职业学校没有良好的性教育。男孩经常戏弄女人以显示自己的男子气概,而女孩则被视为吸引男人以证明她们的美丽。魏仪拒绝了这个做法。他知道自己“与那些学习很好的人不同”,但他并不感到自卑。高中时,他还遇到过“黄色八卦”,即女孩子随意散布的谣言。尽管她很挣扎,但最终她还是选择了坚强。这种力量来自于她从小就获得的尊重:“我父亲从小就告诉我不要嫉妒别人。”有一次,薇怡想去超市买点零食,但是太贵了,就买了她以前吃的东西。她的父亲看到了这一点,但要求她尝试一些新的东西,并买了一个exp密集的新零食。无数的小细节成为他后来面对世界的信心——在东亚家庭,孩子的好奇心几乎是一种奢侈。他总是鼓励他多看看世界,坚持自己。韦一一直想“出去转转”,当他的目光放远时,眼前的生活是无可替代的,他说,“赚钱的方法有很多。先想想自己想做什么。”他喜欢cosplay,沉迷于小圈子里的主角,他并不回避自己的欲望,但同时又坚决不肯屈服:“我不在乎干净,没有品质。我为什么要接受这个?”在一个强调服从的教育体系中,很少有人能看到自己的欲望并理性地处理它。在魏一的例子中,“自我叙述”变成了一种“反对”。他拒绝凝视和定义的逻辑。在一遍又一遍主动地说“我不喜欢这个”的过程中,他重申了自己的立场。信念和期望。瞬息万变的社会总是催促我们更快、更踏实、更胖。但他们以自己的方式放慢脚步——去说、去感受、去聆听爱是什么。即使在今天,对爱情的期盼依然帮助年轻人走向另一种成熟。让他们学会在混乱中勇敢,在混乱中保持坚定。靠近他们,靠近美国的专业人士,在校学生的故事也许不会有一个好的结局,但自我照亮的小努力本身就值得记录。每一个被忽视的声音都是社会重新定义“理解是什么”的机会。 “他们”实际上就是“我们”——他们的叙述并不等于我们的叙述,但看他们的过程本身就是看我们的过程。比如陈开复,在孤独与自我循环之间,用音乐来进行他的“禁锢生活”;再比如木鱼,当他第一次被拥抱并回应时,他就开始期待“再次“活着”,被看见的感觉重新开始了他的生活。他们在故事中善待自己,而我们在听他们的故事的同时,也用关怀的力量为难他们。电影《死亡诗社》剧照。也许世界是一所大职业学校,我们在这里经历困难或不满。我们作为成熟的小镇问题,最终会成为某个社会项目的“简单人”。在学习这个项目的过程中,我们暗暗希望大家有一些正如《推荐推荐》一书的作者林晓英教授所说:“教育者应该鼓励学生做一个简单的人,也可以对他们寄予厚望。受过教育的人即使感到无能为力,也不能讨厌自己的努力,完全放弃任何积极的行动。”教育是守护人类生命动力的事业,归根到底,教育是守护人类生命动力的因素。它不仅提供了知识,还帮助无数被遗忘在角落的人重新学会与世界沟通。我们都可能背负着标签的重担。在生活的坎坷和疲惫中,我们试图寻找自我,抗拒外界的定义,如何以自己的方式继续讲述一个无助平淡却又充满希望的生活故事。作者/编辑陈明哲/走早校对/卢茜

在现代教育的庞大机器里,职业学校的学生常常被贴上“落后者”的标签:成绩差、校风差、逃避,仿佛注定要被解雇。然而,当这些年轻人开始谈论自己的日常生活和喜好时,我们看到所谓的“落后”只是“在公认的教育轨迹上努力的某种选择”。换句话说,如果世界上有不止一条路可走,那么这种“堕落”可能是一种无序的悲伤,是一个被迫问自己“我是谁,我从哪里来,我要去哪里?”的成熟机会。从这一点来看,他们并不比其他人更缺席生活,只是他们更早地体验到了“隐形”的感觉。相比高中时期的一般人——阿拉尔,他们更早地见证和体会到了成人世界对“遵守”的需要:按部就班,按规矩运作,未来取决于大大小小的评估。但正是因为他们是被边缘化后,他们有更多的心理空间来思考、表达和建立自己的神经。他们更渴望被看到、被听到、被表达。 “谁能说出‘我’?”这个问题与每个人都相关。一个叙述的成功或失败并不完全取决于说话者的声音和技巧,而是取决于听众是否愿意停下来并抛开偏见来倾听。一方面,在一个充满分析、分类和标记的社会里,我们很少听到自己的声音;但另一方面,我们永远可以成为自己的标签倾听者,同时也是我们自己最好的演讲者。今天的文章,我们将走进许多职校学生的日常生活:听他们讲述他们如何在机械学校和喧闹的工厂之间呼吸,如何用音乐、舞蹈和爱来命名自己,如何在自我克制和希望之间将各自零散的生活连接成一个完整的故事。读他们的故事,不仅了解一个群体的处境,还审视我们所认为的“正常轨道”和“成功标准”,也学会如何更仔细地倾听和表达自己。我在中学学到的最重要的事情是,愤怒不能改变任何事情,所以我必须服从。不管怎样,只要我站着,我就感觉轻松自在,就像枕在枕头上一样。 (陈开复)这两句话看似毫不奇怪,出自陈开复之口。他不仅是最现实的机床工人,也是最有成就的音乐家。初中时他就认为自己是个混蛋。被欺负后发现老师和家长都不在意,他就被“黑”了,成了经常打架的“恐怖分子”。同时他也发现中专并不能拯救混蛋,它只会让人认识到自己的无能。当他在中专遇到不公正的事情时,陈开复就会向他的老师师傅倾诉。那个“有趣的“老男人”带着一种颇为微妙的真情为他打开了一个世界的角落——“成人的世界不可能是公平的。”他渐渐明白,所有关于“非理性”的抱怨都无法改变发生这件事的事实。所以,当他谈到自己的处境时,他轻轻叹了口气:“大家真的都说你进入高中后会有更好的未来吗?我不想承认,但事实是这样的,说实话。”而他可以坚决地问:“搞车床的人不能搞学术,但是搞学术的人可以做车床吗?”“不卑不亢的前提是经历真相后的一种悲哀:在看清社会分层的前提下,你仍然敢于确认自己的地位和才华。 《我是一所职业学生学校》 作者:陆谦一 版本:上海译文出版社 2025年10月 然而,陈开复认为,该校是一所“训驴大师”“中专消灭了我的行为”,说起自己的“通用汽车”专业,就亮了。机械加工分为“多车”和“普车”。前者依赖编程,后者依赖编程。依靠人力和经验。这种传统机械正在被市场“慢慢淘汰”。他说:“我们从事普通汽车工作的人脑子里都有这些东西,知道在哪里制造它们。”把它钉住并享受它。陈开复清晰而响亮地表达了自己对普切的喜爱:“当我第一次看到这个东西时,我觉得它真的很酷、很耀眼。我觉得机械对我来说就像音乐一样,就像在营地里点篝火,打手鼓,弹吉他……我喜欢它的轰鸣声,喜欢齿轮转动的声音,喜欢它运转的过程。”在他眼里,机械的枯燥重复性工作不再是束缚,而是成为通往意义的方式。这句话里有一种对抗性的温柔。在描述他的m时平时的表演,他同样自豪:“上台的时候,我一点也不紧张。灯光一亮,我就有宾至如归的感觉。”在机械和音乐之间,他架起了一座通向自由的桥梁。 《我是占有者》中的第一自我沉着就是他的《我的机床和我的音乐》。读着读着,我不禁惊叹于叙述者的强烈体验。失望的人过着更清晰、更现实、更精彩的生活,因为他们看到了生活的真相。他们一定会找到一个地方给孩子上文化课。”语气坚定,不含糊。但如果精神成长真的是人类的主要部分,那么这种“现实”的稳定何尝不是一种误解呢?他们的故事:以“边缘”作为自我解决。进入初中之前,我总觉得世界上的一切都是美好的。 (木鱼)陈开复是那种一开口就让人感觉“透明”的人,他的自传y中经常包含金句。他举例说:“中专的学生普遍比较穷,视力有限,学习能力差,表达能力差,看不懂,也表达不了自己的想法。很多事情从出生就决定了,要么你有才华,要么你家里有钱。如果你家里没钱,或者你是个普通人,那就等到你来了中专才涉足说唱。”此类评论在互联网上发布时通常是“思维正常”的段落。但在他身上,这种悲伤中却有一种温暖,在面对个人无法改变的结构性困境时,他保持着一种有趣的实践智慧。相比之下,木鱼就“严肃”了。几乎他对世界和自己都非常认真。这种严肃让他变得真诚而脆弱,因为当一个人一直感到痛苦时,他就会被吞噬。木鱼的初中时光大多是sp卷入校园暴力。他还记得,有一天早上,那个虐待了他很久的男孩因为维护他的眼镜而生气,踢了他一脚。当他的身体碰到暖气片时,教室里的学生都冷了。他认为自己因为相貌不佳和自卑而被孤立,但伤害他的不是暴力本身,而是成年人的沉默。老师不管,家长也没有回应。就连我最喜欢的英语老师也“关心我(她)”。他原本英语和中文都流利,甚至想进入主流高中。从此,他就成了那种什么也没学到的学生。 《燃烧》剧照。直到现在,他仍然不明白自己为什么会被欺负,并且不予理睬。所以他常常想到死亡,因为死亡可以让他平静,“没有内心的冲突,也不必担心外表”。他继续说:“我死后,他们一定会爱我。他们会说我是一个好人,他们有多爱我。但我不会。”在我们的教育体系中,有太多“向上”的叙事:从众、竞争、进步;而“向下”的空间太少:没有教会人们如何应对挫折、失望、阴郁。木鱼是单向“光明”中沉默的人。初中毕业后,他被诊断出患有抑郁症。在中专时,每当她情绪崩溃,想回家时,都很难要求离开,所以她可以整天躲在床帘后面哭泣,没有朋友,也不敢相信老朋友,“只把伤疤展示给别人看”,真正的转折发生在大三时,他第一次感受到了反响的温暖。当他倒下时,有人拥抱他,也有人回应他的问候。木鱼终于感觉到“被看见”了。如今的木鱼虽然容易产生内部矛盾,但也学会了豁达。他说:“我是一个热心的人,这是我用来形容自己的唯一积极的词。”如果说“车到山路短,船到桥沉”,那么木鱼世界也同样如此。所以,“明天起不来也没关系,明天起床就有钱了,都是好东西”。社会学家吉登斯认为,我们每个人都是在“告诉自己”的过程中定义自己是谁的。这个“决定”并不是抽象的,它发生在“看到”和“接受”的那一刻。当我们最终与悲观主义和平相处时,也许乐观主义就会开始。对于木鱼这样敏感的人来说,“自述”就是一种“自我照亮”。当我们因为自己是隐形人而想要放弃自己时,我们一定不要放弃即使我们的声音在颤抖,我们仍坚持自我报告。因为只要他能说出“我”,他就看到了自己。自叙述的力量:反抗与治愈或许初恋的经历令人难忘,但纯真、青春,以及随之而来的冷漠与冷漠,形成了鲜明的对比……以后我不敢再去想爱情了。这是不必要的,也是没有意义的。 (杨铁)爱情或许是最适合普通人梦想的部分。在漫长而压抑的现实中,这就像一次短暂的逃避。木鱼在自传的最后提到“一生最大的遗憾就是没有和自己爱的人在一起”。对于每个年轻人来说,讲述自己的爱情和初恋的故事,会帮助他们在贫瘠黑暗的生活中找到安慰。自爱的叙事既治愈又反抗,让人眼前一亮。杨铁总是回忆起他的初恋,那是在他高考失利时发生的。考试并正在复读。两人其实才在一起一个月。对他来说,他有时会扮演“为爱扛刀”,但当女孩在他怀里哭着告诉他不要吵架时,“那一刻我的心软了,那一刻我觉得他就是我的全世界”。那一刻,他从一个混混变成了通缉犯。从此,他离开了“混社”圈子。在他重新入院的那些日子里,他与父母的关系很紧张,朋友也很少。在他最悲伤的时刻,女孩缝了他的衣服并吃了他。但最终,女孩还是因为缺乏安全感而崩溃了。 《燃烧》剧照。 “当时我们都很天真,我的想法就是嫁给她,牵着她的手一生一世。”杨铁说道。他也会担心两人未来因表现差异而出现的问题。但进入中专后,一切都变了。 “即使我们再次在一起,我也不会考虑结婚d.中专、大专的爱情“就像玩”,一周一次就可以,过程就是聊天、确认关系,然后分手。我觉得这是一种“模仿爱情”——当你一个人的时候,找个人分享你的日常生活,以《谈恋爱》的形式上演一出简短的“过家剧”。杨扎对自己的未来能想到的最好的办法是: “也许什么都没有取得。 “我有一个搭档,我们一起努力工作,上班,不是太脏,别像工地,别人只是一出门就躲着我。”在这段描述中,平静自然的挫败感比烦躁更让人难受。但当他谈到自己的初恋时,语言中的光彩让他从一个被命运推着走的人变成了一个算命师。这时候,“自述”就是一种“治愈”。当他们开始说,在生命的灰烬,它们会重燃一切的叙述之光。让他们暂时离开现实,重新与自己联系,并再次相信自己的生活还有其他的可能性。有些同学认为我喜欢女孩。我并不是不喜欢男生,只是不喜欢有些男生的行为。我不知道别人怎么接受,但我不能接受。 (魏一)同样谈到爱情,男孩们的故事往往是关于他们记忆中的初恋,是他们“年少贫穷”时陪伴他们的温柔——那个给他们温暖的女孩。就像“喜剧之王单口秀季”获得者傅航在台上说的那样,只要你是你自己,无论多么普通的人,你都可以被爱。女孩的爱看到并治愈了平凡的他,他相信自己值得温柔。这种传统而温暖的感觉正在成为他们灵魂的根基,在黑暗和不确定中支撑着他们。 《喜剧之王单口喜剧季》各场剧照。女孩的爱情故事更受批评湖叙事包含着理想、内省以及与制度和性别结构的对抗。他们不仅想要被“爱”,还想知道——爱能去哪里?魏一就是其中之一。她就读的职业学校没有良好的性教育。男孩经常戏弄女人以显示自己的男子气概,而女孩则被视为吸引男人以证明她们的美丽。魏仪拒绝了这个做法。他知道自己“与那些学习很好的人不同”,但他并不感到自卑。高中时,他还遇到过“黄色八卦”,即女孩子随意散布的谣言。尽管她很挣扎,但最终她还是选择了坚强。这种力量来自于她从小就获得的尊重:“我父亲从小就告诉我不要嫉妒别人。”有一次,薇怡想去超市买点零食,但是太贵了,就买了她以前吃的东西。她的父亲看到了这一点,但要求她尝试一些新的东西,并买了一个exp密集的新零食。无数的小细节成为他后来面对世界的信心——在东亚家庭,孩子的好奇心几乎是一种奢侈。他总是鼓励他多看看世界,坚持自己。韦一一直想“出去转转”,当他的目光放远时,眼前的生活是无可替代的,他说,“赚钱的方法有很多。先想想自己想做什么。”他喜欢cosplay,沉迷于小圈子里的主角,他并不回避自己的欲望,但同时又坚决不肯屈服:“我不在乎干净,没有品质。我为什么要接受这个?”在一个强调服从的教育体系中,很少有人能看到自己的欲望并理性地处理它。在魏一的例子中,“自我叙述”变成了一种“反对”。他拒绝凝视和定义的逻辑。在一遍又一遍主动地说“我不喜欢这个”的过程中,他重申了自己的立场。信念和期望。瞬息万变的社会总是催促我们更快、更踏实、更胖。但他们以自己的方式放慢脚步——去说、去感受、去聆听爱是什么。即使在今天,对爱情的期盼依然帮助年轻人走向另一种成熟。让他们学会在混乱中勇敢,在混乱中保持坚定。靠近他们,靠近美国的专业人士,在校学生的故事也许不会有一个好的结局,但自我照亮的小努力本身就值得记录。每一个被忽视的声音都是社会重新定义“理解是什么”的机会。 “他们”实际上就是“我们”——他们的叙述并不等于我们的叙述,但看他们的过程本身就是看我们的过程。比如陈开复,在孤独与自我循环之间,用音乐来进行他的“禁锢生活”;再比如木鱼,当他第一次被拥抱并回应时,他就开始期待“再次“活着”,被看见的感觉重新开始了他的生活。他们在故事中善待自己,而我们在听他们的故事的同时,也用关怀的力量为难他们。电影《死亡诗社》剧照。也许世界是一所大职业学校,我们在这里经历困难或不满。我们作为成熟的小镇问题,最终会成为某个社会项目的“简单人”。在学习这个项目的过程中,我们暗暗希望大家有一些正如《推荐推荐》一书的作者林晓英教授所说:“教育者应该鼓励学生做一个简单的人,也可以对他们寄予厚望。受过教育的人即使感到无能为力,也不能讨厌自己的努力,完全放弃任何积极的行动。”教育是守护人类生命动力的事业,归根到底,教育是守护人类生命动力的因素。它不仅提供了知识,还帮助无数被遗忘在角落的人重新学会与世界沟通。我们都可能背负着标签的重担。在生活的坎坷和疲惫中,我们试图寻找自我,抗拒外界的定义,如何以自己的方式继续讲述一个无助平淡却又充满希望的生活故事。作者/编辑陈明哲/走早校对/卢茜